CAJABON Y LOS BOSQUES DEL NORTE II: Alfred Percival Maudslay

Alrededor del mediodía del día 21, después de un leve ascenso y descenso, el camino se hizo más claro y pasamos junto a una balsa abandonada ahora alta y seca, que había sido utilizada una semana antes, cuando la inundación era más alta, por dos indios que había conocido y hablé con ellos en Cajabón (Cahabón). Estábamos ahora en el valle del Chimuchuch, otro brazo del río Sarstoon (Sarstún), y durante dos horas vadeamos el agua de la inundación hasta los tobillos y las rodillas, finalmente, el agua se hizo tan profunda que tuve que quitarme la ropa y llevarla sobre la cabeza. Los mozos manejaron con mucha destreza sus cargamentos, moviéndolos a lo más alto que pudieron sobre sus espaldas, y así cruzamos un remanso profundo, caminando por una especie de puente submarino que los indios que yo había enviado el día anterior habían preparado para nosotros. Unos metros más allá tuvimos que cruzar el propio río Chimuchuch, que todavía era un arroyo profundo, aunque en medio de la estación seca me han dicho que es un mero arroyo fangoso. Los indios, con gran juicio y habilidad, habían derribado dos árboles de lados opuestos del arroyo, cuyas ramas se entrelazaban, y por este tosco puente los cargadores llevaban seguros sus cargas, mientras Gorgonio, Carlos y yo pasábamos los animales a nado por donde el arroyo estaba más limpio de árboles y ramas. Ya estábamos bastante mojados por el vadeo y el chapoteo, y no nos fue mejor cuando cruzamos el arroyo y sobre un terreno elevado, porque la lluvia caía a torrentes y completaba nuestra incomodidad. Teníamos la intención de dormir en una pequeña ermita no lejos de la orilla del río, pero aquí nos recibió un indio que nos dijo que tenía un rancho en una colina como a una milla de distancia, donde nos rogó que fuéramos a pasar la noche. El rancho era pequeño y sucio, sin tabiques, y sus ocupantes humanos eran dos mujeres (una de ellas la esposa del indio que nos había acogido) y un bebé moribundo. Fue con la esperanza de poder hacer algo para recuperar a su hijo que tanto había insistido el pobre indio en que pasáramos la noche bajo su techo; pero lo poco que pude hacer fue en vano, ya que el pobrecito estaba en el último estado de angustia y atormentado por una tos ronca.

La lluvia y la oscuridad habían llegado juntas, y mi larga caravana de mozos se amontonaba bajo la escasa cubierta del techo y se disputaba con los cerdos y las gallinas en el refugio de la tormenta. Todo lo que pude hacer con súplicas y amenazas fue mantener a los hombres tolerablemente tranquilos y evitar que empujaran a la pobre mujer que colgaba sobre la tosca cama de cuero donde sostenía a su hijo moribundo; casi cada hora estallaba en aterradores chillidos y gemidos cuando pensaba que había exhalado su último aliento. En una ocasión algunos de los mozos, que parecían absolutamente indiferentes a los problemas de la mujer, empezaron a hacer la noche más fea tocando los miserables instrumentos de juguete que habían traído de Cajabón (Cahabón); pero me levanté y me enfurecí con ellos hasta que realmente parecieron asustados, y luego uno por uno se envolvieron en sus mantas y se durmieron.

La lluvia seguía siendo demasiado fuerte para que pudiéramos partir y, por extraño que parezca, nuestros anfitriones indios no mostraron ninguna ansiedad por deshacerse de nosotros, sino que parecían más bien complacidos de tener a alguien con quien hablar en sus problemas. Su satisfacción aumentó mucho cuando supieron que tenía una sierra conmigo; Pronto se produjeron algunos tablones toscos, y Gorgonio y yo pasamos la mañana haciendo el ataúd del niño. Por la tarde cesó la lluvia y se llevaron el cuerpo para enterrarlo en la pequeña ermita del bosque. No fui con la comitiva del entierro, pero pude escuchar a lo lejos el estampido de mi arma, que había sido prestada para disparar un último saludo sobre la tumba. El indio me dijo que él y su mujer eran de Cajabón (Cahabón), y allí volvían una semana o dos veces al año, pero que el resto del año lo pasaban en este rancho, donde guardaban su ganado y sembraban su milpa. Sin embargo, habían encontrado que la situación era muy insalubre, y este era el tercer hijo que perdían al año de su nacimiento.

Nos vimos obligados a pasar otra noche en el rancho superpoblado; luego, como el tiempo se aclaró, el día 24 seguimos nuestro camino, y ese día cruzamos un pequeño arroyo que corre al oeste hacia el Usumacinta. Este gran río, que, después de un curso de casi quinientas millas, eventualmente vierte sus aguas en el Golfo de México, se eleva dentro de la frontera de Honduras Británica como el Río Santa Isabel o Sepusilhá y fluye por cierta distancia en dirección suroeste. Después de cruzar el límite de la colonia recibe el agua de numerosos arroyos y se le conoce como Río Cancuén, y al final de su recorrido hacia el sur se le une el Río Chajmaic, arroyo que nace en las montañas para el norte de Lanquín. Después de su unión con el Chajmaic, el río recibe el nombre de Río de la Pasión; luego toma rumbo norte y se une en su curso a dos importantes afluentes del este, el Machaquilá, que nace en la frontera inglesa, y el San Juan. Al llegar a la latitud de 16° 40´ N. el Río de la Pasión hace una curva pronunciada hacia el oeste,

En toda su extensión el Río de la Pasión debe ser una corriente muy lenta. En su curso occidental antes de su unión con el Chixoy hay tramos del río donde durante la estación seca apenas se percibe corriente, y después de fuertes lluvias las aguas de la crecida se extienden por tantas millas a través del bosque que uno casi hace pensar que esta región desde la desembocadura del Chajmaic hacia el norte pudo haber formado en un tiempo el lecho de un gran lago. Donde cruzamos el Cancuén, a no más de cuarenta y cinco millas del golfo de Honduras, y faltando cuatrocientas millas de su curso, la altura del arroyo sobre el nivel del mar no pasaba de los 600 pies, y se dice que cae considerablemente antes de llegar a la desembocadura del Chajmaic.

Después de su unión con el Chixoy, la corriente del río aumenta ligeramente y se vuelve aún más rápida cuando se une al río Lacandon. Unas pocas millas más abajo del cruce con este último, una cadena baja de colinas casi bloquea su curso, y durante una corta distancia, el agua, con su superficie retorcida lentamente en grandes remolinos de aspecto aceitoso, se balancea a través de un estrecho paso entre acantilados de no más de doce metros aparte. Durante las fuertes lluvias de otoño, el agua de la inundación sube rápidamente por encima de este estrecho pasaje y lo atraviesa con tremenda fuerza.

Cuando bajé el río en una canoa desde el Paso Real hasta las ruinas de Menché Tinamit en 1884, vi enormes troncos de caoba que yacían varados diez o cuarenta pies en las orillas, y mi compañero, el Sr. Schulte (que estaba empleado por una gran empresa de corte de caoba) me dijo que durante una gran inundación había atado su canoa a los postes de un rancho desierto, que, en el momento en que pasamos la noche en él, se encontraba a unos buenos cincuenta pies sobre la superficie del agua. Debajo de la barrera de colinas, el río vuelve a ensancharse. En 1883, el Sr. Rockstroh siguió su curso unas pocas millas por debajo de Menché; más allá de esto todavía no está cartografiado, pero a cierta distancia se sabe que pasa a través de un profundo desfiladero obstruido con rocas, donde se divide en rápidos en los que ninguna canoa podría vivir.

Alfred P. Maudslay 1886

Pero debo seguir con mi viaje. Durante dos días viajamos por terreno bajo drenado por pequeños riachuelos de orilla fangosa, afluentes del Cancuén. El único incidente que vale la pena registrar es que, al pasar un pequeño hueco en la roca caliza, que no medía más de tres pies de altura y profundidad y nada notable, cada uno de los mozos se quitó el sombrero al acercarse, se santiguó, y depositó una pequeña gota de copal en la roca. Era, me dijeron, la “Boca del Cerro”. Como se puede saber de los viejos registros de los viajes de los monjes dominicos por esta parte del país, los indios tienen una curiosa reverencia por las cavidades, y Gorgonio me dice que en algunos lugares nos matarán serpientes porque pertenecen a “el cerro”.”, y “la colina” podría hacerle daño a cambio.

En la mañana del 27 envié adelante a algunos de los mozos para despejar el camino hacia San Luis, y como ya estábamos en un lugar llamado Chichajác, cerca del lugar donde siete años antes Domingo había visto a los tres Ídolos en una cueva, determinamos acampar allí, y tener una buena búsqueda de ellos. Gorgonio y yo partimos por el camino guiados por Domingo, hasta que llegó a un lugar que pareció reconocer como el lugar donde los jabalíes se habían cruzado en su camino, y nos desviamos por el bosque en la dirección que supuso que estaban los heridos cerdos, el camino que había tomado. Tomé una brújula y luego pasamos hora tras hora abriéndonos camino con nuestros machetes, haciendo lanzamientos a través y a través de esta línea sin ningún éxito, porque no vimos ningún rastro de edificios o cuevas, una ofrenda, así que los tres nos sentamos en cuclillas uno frente al otro y solemnemente quemamos pequeños pedazos de copal para que el humo perfumado se elevara en el aire y propiciara los espíritus de los cerros. Esta ofrenda se hizo casi cada hora durante el resto de nuestra búsqueda y pareció inspirar a Domingo con renovada confianza, pero nos dijo que había momentos en que los cerros eran “muy mañosos” (muy astutos), y no renunciarían a nada que uno deseara de encontrar. Una vez Gorgonio le preguntó por qué no rezaba, pero él respondió enseguida que de nada servía rezar cuando se estaba en el monte. Posiblemente pensó que la oración pertenecía al lado cristiano de su fe, para uso exclusivo en la iglesia y en el vecindario del sacerdote, y que solo las ofrendas propiciatorias servían para el antiguo espíritu de la colina. Ciertamente, en este caso el espíritu de las colinas estaba más mal dispuesto que de costumbre; tal vez le molestaba la presencia de un extraño que dudaba, pues ni ese día ni el siguiente se dignó mostrarnos aquellas imágenes de los antiguos dioses que buscábamos. De regreso al campamento, bastante cerca del camino, nos topamos con unos “cimientos”, cimientos de piedra tosca de antiguas viviendas indígenas, y Domingo enseguida dijo que la cueva tenía piedras alrededor, así como esas, para que nos sintiéramos más y más convencido que nunca de que se había topado con las ruinas de un antiguo templo.

Llovió casi toda la noche y sentimos el frío mucho más fuerte de lo que me hubiera imaginado, pues el termómetro no bajaba de los 60°. Al día siguiente me llevé a Carlos y a algunos de los otros mozos a limpiar y examinar los cimientos que habíamos encontrado la noche anterior, mientras Gorgonio y Domingo y todos los demás se ocupaban en otra búsqueda de ídolos. La búsqueda volvió a ser infructuosa y, por algo en su forma de ser, comencé a pensar que Domingo estaba obsesionado por alguna superstición y no estaba dispuesto a llevarnos ante los ídolos, aunque supiera dónde se encontraban. Los cimientos no resultaron muy interesantes. Algunas de las piedras usadas en el montículo de cimiento principal eran grandes, pero estaban mal trabajadas y simplemente habían sido arrancadas de la cantera. El frente del montículo estaba formado por tres amplios escalones o terrazas, pero no pude encontrar ningún rastro de paredes o edificio en la parte superior plana. Una zanja excavada a través del montículo mostró que estaba hecho de pedazos toscos que se habían desprendido de la roca caliza vecina, y de pequeñas piedras mezcladas con algunos fragmentos de cerámica tosca.

Hacia la tarde subí una empinada colina de piedra caliza de unos 400 pies de altura, que se elevaba un cuarto de milla al oeste del campamento. Gorgonio había visto en él día anterior y se habían enviado mozos para limpiar la parte superior. Teníamos una espléndida vista de SW a NW a través de la gran planicie cubierta de bosques del Río de la Pasión y sus brazos, y pudimos ver claramente en el horizonte lejano algunos cerros bien definidos que tomamos por Nueve Cerros (dirección 119 °-122°) sobre el Río Chixoy. Hacia el NW estaban los distantes cerros de Petén, y al otro lado del NNE una larga cadena de colinas abruptas, pero todas muy lejanas. No podíamos haber encontrado un mejor punto desde el cual tener una vista la región, porque estábamos parados en la última de la cadena de colinas que se proyectaba hacia la llanura desde la dirección en la que habíamos estado viajando.

Nubes de tormenta negras aisladas, fuertemente cargadas de lluvia, pasaban sobre la región al norte de nosotros, y justo cuando estaba guardando la brújula prismática, nos golpeó una fuerte lluvia y en un momento estábamos todos empapados; nos apresuramos a hacer lo mejor posible nuestro camino de regreso al campamento, los mozos apenas vestidos temblaban de frío. Aquí nos esperaban malas noticias; los mozos que habían salido con Carlos limpiando el camino regresaban del trabajo en fila india, cuando uno que traía una carga en la espalda sacó el pie del camino a la hierba baja al costado y pisó un “tamagás”, que le mordió en el pie. Afortunadamente, la serpiente era pequeña, pero las dos pequeñas marcas redondas con bordes azules que le habían dejado sus colmillos venenosos no se confundían, y el pie y la pierna del mozo ya estaban muy hinchados.

En el asunto de una mordedura de serpiente, es mejor dejar a los indios a su suerte; casi siempre llevan consigo un supuesto antídoto o saben dónde buscar en el bosque alguna hierba medicinal en cuya eficacia tienen la más firme creencia. En este caso el remedio fue una semilla lisa como el hueso de una nuez de Brasil, llamada Cedrón, que es excesivamente amarga y astringente y que viene, creo, de Méjico. Se hacía una infusión con las raspaduras de esta semilla y se le daba a beber al paciente, mientras se escarificaba con un cuchillo la piel del pie alrededor de la picadura y se frotaba en ella una fuerte infusión de la semilla. Los habitantes del país no siempre dependen únicamente de las drogas para protegerse contra la muerte por mordedura de serpiente; durante uno de mis viajes anteriores, mientras viajaba a través del bosque camino a Petén, llegó al campamento un ladino que llevaba dos días siguiendo nuestras huellas. Después que hubo descansado y cenado le dije a Gorgonio que averiguara lo que quería. Fue bastante misterioso en sus respuestas; pero al final se supo que había oído que yo era el afortunado poseedor de un cuerno de unicornio, y me pidió que le vendiera un trozo. Yo estaba completamente desconcertado, porque en ese momento no sabía nada de la virtud del cuerno de unicornio, y mi declaración de que no podía poseer ninguno, ya que tal cosa no existía, no fue muy bien recibida, y evidentemente se consideró como una artimaña para criar el precio. Más tarde hablé del asunto con mis hombres y me enteré de que se creía firmemente en el cuerno de unicornio como amuleto o protección contra las mordeduras de serpiente. A la mañana siguiente, mi visitante volvió al tema. Me dijo que llevaba mucho tiempo buscando un trozo de cuerno, que sabía que yo lo tenía y que me pagaría un buen precio por él. Agregó que solo unos meses antes casi había logrado comprar una pieza de una anciana negra en Belice, pero que al final ella se negó a deshacerse de ella, ya que había decidido guardárselo para su hijo que estaba entonces en el mar, pero que lo necesitaría cuando regresara y se fuera a cortar leña en el bosque. Claramente, nada de lo que le dije al hombre afectó su creencia en el amuleto, y me dejó cabalgando a casa de muy mal humor por su mala suerte. Esta superstición no puede ser de origen indio, sino que debe haber llegado a través de los marineros europeos, que pensaban que había virtud en el diente de un delfín.

Alfred P. Maudslay 1886

El mozo mordido por la serpiente sufrió mucho durante la noche, pero a la mañana siguiente la hinchazón se había reducido un poco y el dolor parecía haber disminuido; sin embargo, toda posibilidad de que partiéramos para San Luis estaba fuera de cuestión, ya que el hombre no podía poner el pie en el suelo.

Todo este tiempo nuestras mulas habían estado sin comida adecuada, ya que desafortunadamente no se pudieron encontrar árboles de Ramón. Las pobres bestias habían mordisqueado todas las cosas verdes a su alrededor, pero no había nada para saciar su hambre. Después de hacer muchos experimentos encontramos que las hojas de cierta palma eran las que más les gustaban, y con ellas se les suministraba generosamente. Había estado lloviendo durante la noche y el día estaba nublado y frío, así que me quedé en el campamento para escribir mis notas y computar algunas observaciones del sextante, y envié a dos grupos de hombres a buscar ruinas por el bosque. Alrededor de las cinco, los hombres comenzaron a regresar e informaron que no habían encontrado ningún juego ni habían visto ruinas; antes del anochecer estaban todos adentro excepto Gorgonio, su hermano José Domingo y cuatro mozos que se habían separado de los demás temprano en la tarde. Cuando el sol se estaba poniendo, envié un mozo para que disparara desde la colina de piedra caliza al oeste del campamento con la esperanza de guiar sus pasos, y continué disparando tiros ocasionales desde el campamento hasta una o dos horas después del anochecer, pero no obtuve respuesta no dio señales. Sin embargo, sabía que los hombres tenían fósforos y algunas galletas con ellos, y que si se perdían por la noche estaban obligados a dar con el camino cuando saliera el sol para guiarlos. Antes del mediodía del día siguiente aparecieron todos y reconocieron que se habían perdido, a pesar de la brújula que llevaba Gorgonio, y se habían alejado más de lo que pretendían. Pasaron una noche fría e incómoda en una cueva, preparando su cena con un mono al que habían disparado en el camino. Sin duda, habíamos estado sintiendo los efectos de un “norte” tardío en el Golfo de México, ya que durante toda nuestra estadía en Chichajác el clima fue aburrido y frío. Por la tarde llegaron al campamento dos indios cazadores que se dirigían a Cajabón (Cahabón); esta era mi oportunidad, y les pedí que aceptaran pago para llevar al mozo herido de vuelta a su casa, porque para entonces ya se había recuperado lo suficiente como para poder poner el pie en el suelo. Pronto llegamos a un acuerdo; Luego reuní a los hombres alrededor de la fogata y le pregunté al mozo si se sentía lo suficientemente bien como para regresar a casa, y como respondió “sí”, le dije qué arreglos se habían hecho para él. “Ahora”, añadí, “debemos decidir acerca de su salario; ha recibido el pago por adelantado por dos meses y solo ha trabajado diez días por ello, por supuesto, el dinero debe ser devuelto a mí “. El hombre no puso objeción y uno de sus acompañantes trajo el montoncito de dólares y me los colocó frente a mí. Entonces, a mi mejor manera, hice una oración, que Gorgonio tradujo al quekchi. Es posible que ya hayan descubierto, dije, que los ingleses no eran devoradores de hombres, y que el inglés en particular a quien servían estaba ansioso por cuidarlos y pagar bien por su trabajo. y sostuve mis muchas otras virtudes brillantes a la luz de esa fogata.

Este hombre, dije, ha tenido un accidente mientras estaba a mi servicio, por lo tanto, no hay ninguna manera que pueda ayudar, sufrirá por ello. Que se acerque y tome el dinero de nuevo; así se le paga por dos meses para que recupere su salud; ya este montón de dólares le agregare ahora otro montón, para que en el tiempo de su debilidad le pague a algún vecino para que trabaje en su milpa. El hombre recogió los dólares extra sin decir una palabra y hubo un silencio absoluto en el círculo. Como esto no se rompió por algunos momentos, le pregunté a Gorgonio si alguien tenía algo que decir. Esto les fue traducido, y por fin alguien refunfuñó: “Si Pedro fue lo suficientemente tonto como para poner su pie sobre una serpiente, por supuesto que sabemos que eso no fue obra del Patrón”. Ese fue todo el agradecimiento que obtuve, y tal vez era todo lo que me merecía, porque en realidad sólo estaba posando, y tenía una idea muy astuta de que el hombre volvería a estar bien dentro de una semana; pero tenía un grupo de mozos que se quejaban y estaban descontentos conmigo y no podía perder la oportunidad de mostrarles que estaba dispuesto a tratarlos generosamente cuando se presentaba la oportunidad. Sin embargo, el tiempo y el trato justo ya estaban haciendo su trabajo, y estábamos en mejores términos que cuando empezamos y habían aludido a mi probable gusto por la carne humana.

Mi principal dificultad ahora era con uno de los mozos que se había declarado a sí mismo como un “brujo” o mago; les dijo a los demás que podía hacer lo que quisiera conmigo y, por supuesto, él era el líder de todas las quejas e insubordinaciones. Sin embargo, supe que me estaba yendo bien cuando descubrí que podía reírme a expensas del “brujo”, y nunca perdí la oportunidad de burlarme de él sobre sus misteriosos poderes, y me ofrecí a beber cualquier poción que pudiera preparar para mí, siempre que se bebiera la mitad él mismo.

El 3 de marzo dejamos al herido a cargo de los cazadores, y todos estábamos encantados de salir de nuestro húmedo y lúgubre campamento y emprender de nuevo la marcha. Después de cinco días de lento viaje por la selva, atravesando los numerosos riachuelos que forman el brazo Santa Isabel o Cancuén del Río de la Pasión y los fangosos intervalos entre ellos, llegamos al pueblo desierto de San Luis, donde el caballo y las mulas pudieron por fin encontrar comida más de su agrado, ya que el claro alrededor de las casas ofrecía escasos pastos.

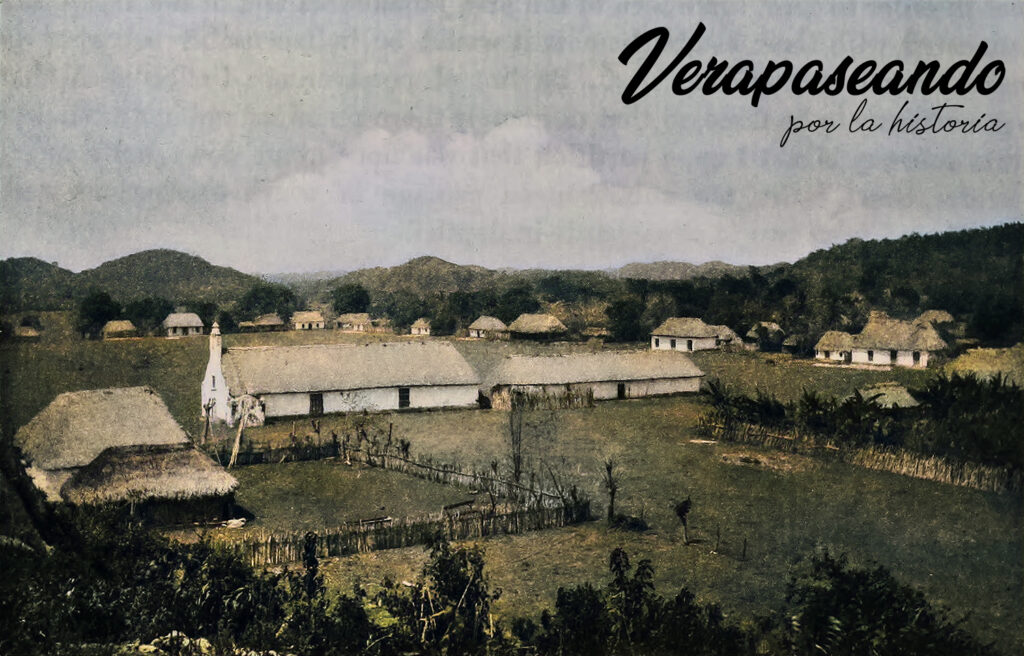

Casi todas las casas del pueblo estaban vacías y se estaban deteriorándose rápidamente. Unos dos años antes de mi visita, los habitantes de San Luis, preocupados y cansados por la constante intromisión del Gobierno en sus asuntos, y especialmente molestos por el impuesto adicional que se impuso en apoyo del plan favorito del presidente Rufino Barrios de un ferrocarril desde la capital a la costa atlántica, decididos a abandonar sus hogares y buscar refugio en territorio británico. En total, unas cien familias cruzaron la frontera y fundaron el pueblo de San Antonio entre la frontera y Punta Gorda. El Gobierno Colonial no interfirió con ellos y vivieron en paz libre de impuestos; pero aun así su felicidad no fue completa, porque si no hubieran dejado atrás las sagradas imágenes de los santos, y no hubieran elegido a su propio Alcalde, temiendo el largo brazo del presidente, se negaron a acompañarlos? La pérdida fue intolerable y se convocó un consejo para tratar el asunto, cuando se resolvió intentar recuperar a sus santos y su Alcalde cualquiera que fueran los riesgos. Luego, varios de los jóvenes volvieron a cruzar la frontera, se apoderaron de las campanas de la iglesia y de las imágenes de los santos, y llamaron a su Alcalde para que los siguiera; pero él, hombre sabio, conocía el valor de las formas, y se negaba a irse a menos que primero lo ataran con cuerdas. Esto se hizo pronto, y luego, una vez satisfecha su conciencia, marchó alegremente para reunirse con su familia al otro lado de la frontera.

El destino de las campanas de San Luis estaba a punto de convertirse en una cuestión internacional, pero, afortunadamente para la paz del mundo, después de haber pasado algunos despachos entre los gobiernos interesados, se dejó el asunto en el aire.