CAJABON Y LOS BOSQUES DEL NORTE I: Alfred Percival Maudslay

Había pasado los últimos dos meses del año 1886 en un interesante viaje por los Altos, examinando las ruinas de pueblos indígenas que se sabía que habían sido ocupados en el momento de la invasión española; luego, cruzando la cordillera principal, me encontré, en enero de 1887, en mi antiguo y cómodo alojamiento en Cobán, en la Alta Vera Paz.

No tenía un plan fijo de trabajo ante mí, pero estaba preparado para hacer un pequeño mapa de aficionado sobre las cabeceras del Río de la Pasión, y para examinar la verdad de algunos rumores bastante vagos sobre importantes ruinas indígenas que se decía que existen en los bosques del norte cerca de la frontera de Honduras Británica. Carlos López fue enviado con anticipación al pueblo de Cajabón(Cahabón) para contratar indios arrieros para el viaje por la selva, y como aún era temprano en la estación que en estos lugares por cortesía se llama “seca”, decidí pasar quince días trazando un mapa de la ruta entre Cobán y Cajabón (Cahabón), una distancia de unas sesenta millas, y fijando la posición de este último pueblo, que estaba seguro estaba ubicado demasiado al norte en los mapas publicados. Llevaba ya algunos días tomando ángulos y contando los pasos en dirección a Cajabón (Cahabón) cuando nos encontramos con Carlos López que regresaba a Cobán en compañía de una delegación de indios cajabones que iban a ver al jefe Político para protestar contra las órdenes que habían recibido de él, para acompañarme a los bosques. Carlos me dijo que no había tenido éxito alguno en su misión, y que la razón más frecuente para no aceptar el servicio de la expedición era que no era seguro ir conmigo, ya que

“Los Ingleses comen gente” ¡son caníbales!

nunca me había encontrado con esta objeción antes, y como se me instó bastante en serio, solo puedo sugerir que es una extraña supervivencia de las historias dicho a los indios por los sacerdotes y oficiales españoles en los días en que bucaneros infestaban las costas y los contrabandistas ingleses eran espinas en el lado de las autoridades españolas.

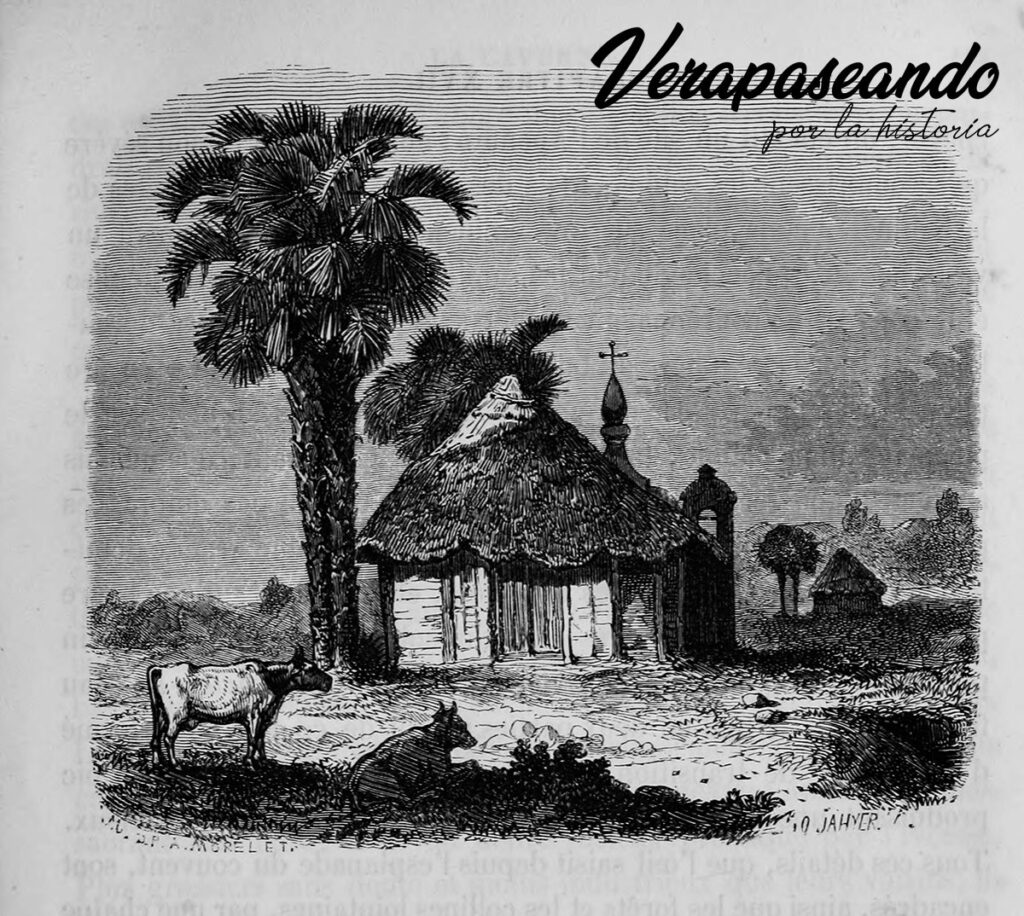

El esperado tiempo seco no llegaría, y debido a las prolongadas lluvias el camino, que se abría paso entre innumerables cerros cónicos de piedra caliza de cien a doscientos pies de altura, estaba casi al tobillo en el lodo profundo y a menudo se rompía en grandes agujeros de lodo que no tenía ningún deseo de sortear. De vez en cuando pasábamos por un rancho de un indio solitario, y nuestro descanso nocturno era en uno de los cobertizos o “Ermitas” que se encuentran cada cuatro o cinco leguas, que son peculiares de esta parte del país son ciertamente más comunes aquí que en otros lugares.

Los indios tienen su cuartel general en pueblos rezagados, como Cobán, San Pedro Carchá y Cajabón, pero con el fin de asegurar nuevos terrenos para sus plantaciones de frijol y maíz, se dispersan por toda la región, trasladando sus ranchos cada pocos años a un nuevo claro en el bosque, o el regreso a alguna antigua plantación que ha permanecido en rastrojo durante mucho tiempo. Cuando se está así en el extranjero, la Ermita se convierte en el lugar de reunión temporal de las familias asentadas en los alrededores. Por lo general, consiste en un techo de paja colocado sobre una docena de postes con poco o nada en forma de pared o recinto. En uno de sus extremos, o de un lado, hay un altar de madera tosca que sostiene una caja de madera abierta, a veces protegida por delante por un cristal resquebrajado, que sostiene un crucifijo o una Virgen, o la figura del Santo que da nombre a la Ermita, una figura que seguramente resultará de mal gusto incluso cuando uno se haya acostumbrado al estilo de arte que el español ha llevado consigo a Occidente. Detrás del altar generalmente se encuentra una colección de cruces de madera que varían en altura de uno a dos metros y medio: las más pequeñas son las ofrendas individuales de los piadosos y las más grandes son traídas allí por el grupo que se reúne el día de la fiesta del Santo; porque es en estas Ermitas los indios hacen sus fiestas, se reúnen para tramitar negocios locales, emborracharse y enterrar a sus muertos.

Varias veces había notado la irregularidad del piso de barro duro cuando estaba instalando en mi catre, pero no fue hasta que traté de nivelar el lecho por encima de un montículo más claro de lo normal, la tercera noche fue la peor que experimentamos; la lluvia se había detenido durante el día, y trabajamos hasta la puesta del sol. Luego, como no se veían casas de indios, cocinamos nuestra cena y nos dispusimos a dormir en un ranchito sin paredes encaramado en la ladera cerca del camino, que difícilmente podría dignificarse con el nombre de Ermita, porque no tenía altar en ella, aunque mis indios la llamaban por nombre de santo. Apilamos nuestro equipaje como pudimos sobre troncos y piedras, luego armé mi catre, Gorgonio colgó su hamaca entre los postes, y los indios, que por alguna desconocida razón no había traído sus hamacas, se enrollaron en sus mantas y acomodaron sus cuerpos en las depresiones del suelo de barro irregular, a través del cual sobresalían protuberancias de roca caliza, y pronto estaban roncando. A eso de las nueve de la noche volvió a llover, al principio sólo salpicó a través del techo de paja, de modo que un paraguas abierto bastó para proteger mi lámpara y el libro que estaba leyendo; luego empezaron a caer gotas sobre la alfombra que cubría los pies de mi catre, y tuve que tenderle una sábana impermeable, hacía un calor sofocante; luego corría en pequeños riachuelos sobre el piso inclinado, y los indios comenzaron a moverse con la esperanza de encontrar lugares secos, pero el rancho era muy pequeño y éramos doce en número.

A medianoche, los arroyos se ensancharon y aumentaron hasta que todo el suelo se convirtió en un recorrido de agua. Entonces uno a uno los indios se levantaron solemnemente del suelo y se pusieron en cuclillas sobre troncos o piedras o cualquier cosa que los levantara sobre la inundación, y se cubrieron con sus impermeables de hojas. Mientras estaban acuclillados allí, parecían un grupo de pequeños montones de heno, me pregunté si estarían maldiciendo interiormente su locura por no traer sus hamacas con ellos; si es así, ciertamente no mostraron signos externos de perturbación mental, sino que se sentaron solemnes y en silencio toda la noche esperando pacientemente el amanecer.

Al norte y al oeste de Cobán, la tierra es bastante llana, pero está salpicada de innumerables colinas de piedra caliza más o menos cónicas, generalmente separadas unas de otras, o más raramente agrupadas en grupos. A medida que nos acercábamos al pueblo de Lanquín, una alta cadena de colinas se elevaba al norte de nosotros, y nuestro camino descendía por un valle angosto, en medio del cual uno podría haber buscado un arroyo de buen tamaño; sin embargo, no contenía más que un pequeño riachuelo, que finalmente desapareció por completo. Luego, el sendero descendió repentinamente entre altas paredes montañosas y vimos el pueblo debajo de nosotros, y allí, a la izquierda, estaba nuestro arroyo perdido que brotaba de una cueva en la roca, un río grande. Una gran vía de la región de piedra caliza porosa hacia el norte y el oeste debe drenarse, como una esponja, para abastecer este río Lanquín de corriente rápida.

De Lanquín seguimos a Cajabón (Cahabón) sin detenernos, dejando esta parte del camino para que la recogiéramos a nuestro gusto, ya que teníamos la intención de hacer de Cajabón (Cahabón) nuestro cuartel general, mientras se preparaban los mozos para nuestro viaje al norte. En nuestro camino cruzamos un afluente del río Cajabón (Cahabón) por medio de un puente hamaca, una de esas maravillosas estructuras de enredaderas retorcidas y cuerdas naturales por las que los indios americanos tropicales siempre han sido famosos. Desde Cobán (que se encuentra a 4280 pies sobre el nivel del mar) el camino había hecho un descenso continuo, y en Cajabón (Cahabón) estábamos de nuevo en un país cálido a sólo 704 pies sobre el nivel del mar.

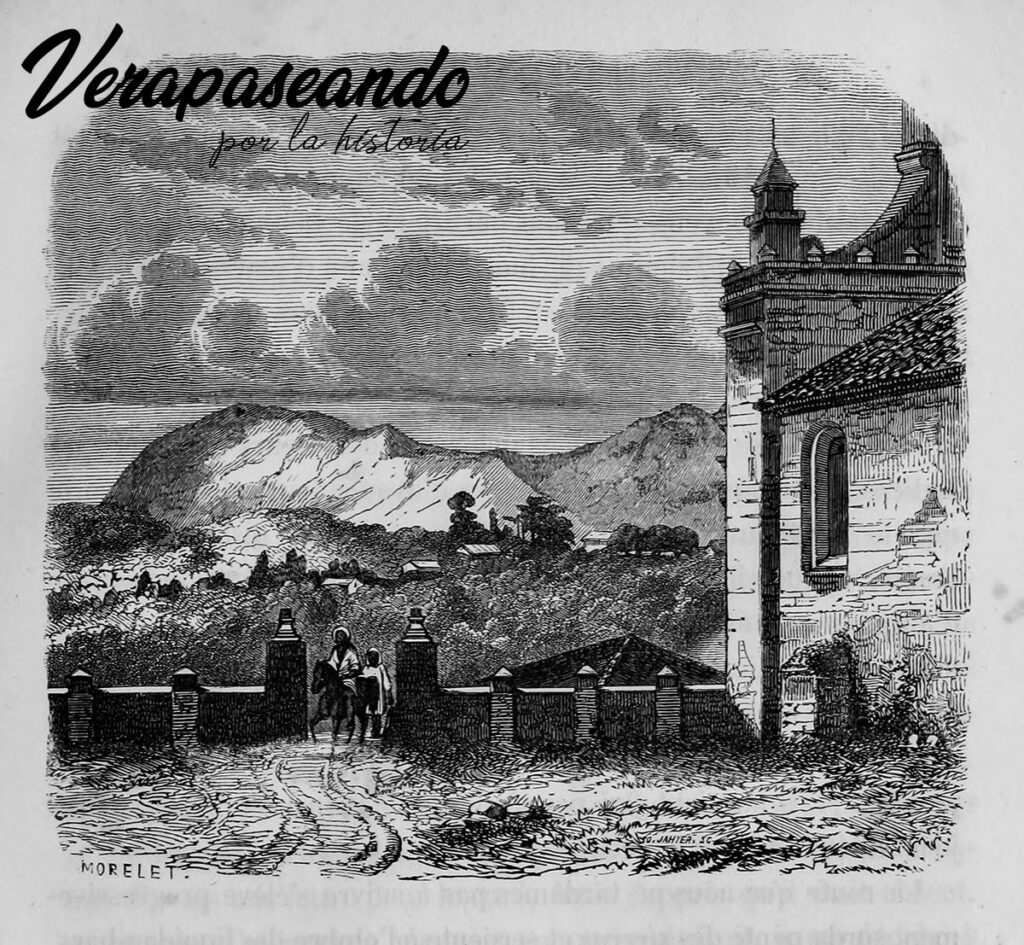

Alfred Percival Maudslay

La familia López ha estado relacionada con Cajabón (Cahabón) por mucho tiempo, y aunque mis compañeros Gorgonio y Carlos López y otros hermanos se habían alejado y radicado en Cobán y Salamá, el mayor, Cornelio, aún permanecía en su antigua casa y ocupaba el cargo de “secretario”. en la municipalidad, el oficial que es nombrado por el Gobierno para aconsejar y guiar a los oficiales indios, porque, con excepción de los López y otra familia mestiza, la comunidad es puramente india. Cuando nos acercábamos al pueblo, Gorgonio me dijo que no creía que yo estuviera cómodo en la casa de su hermano, ya que la casa era pequeña y la familia de su hermano era numerosa, y me sugirió que buscara alojamiento en el “Convento”, donde el Padre era conocido por ser hospitalario y buen compañero. Así que cabalgamos a través de la ciudad india rezagada, serpenteando nuestro camino alrededor de las bases de muchas pequeñas colinas en las que se encaraman las casas indias; y luego por la ladera del gran cerro central que está coronado por la iglesia y los restos de un antiguo convento de los monjes dominicos. Al pasar por la puerta de entrada a la gran plaza amurallada, donde se encuentra una cruz de piedra curtida por el tiempo, desmonté de mi caballo al pie de las escaleras que conducen al Convento, y me saludaron con un

“¡Adelante, adelante! Me alegro mucho de verte. Hablo inglés muy bien.”

Al levantar la vista vi a un hombre pequeño, de cabello color arena y ojos grises, vestido con pantalones de algodón a rayas azules y blancas, una camisa de algodón con manchas y un par de zapatos nativos marrones toscos; bajó corriendo los escalones, me tomó la mano, me dio unas palmaditas en la espalda, se echó a reír a carcajadas y siguió saludándome en el inglés entrecortado más delicioso. Yo había buscado al habitual padre ladino de rostro obscuro y medio cocido, y aquí, en este apartado pueblo indio, encontré por casualidad, entre todas las personas del mundo, ¡un holandés!

“Sí, hablo muy bien el inglés. Voy a la escuela en Mill Hill: ¿conoces Mill Hill? Muy buen lugar, el cardenal Manning es mi amigo, la reina Victoria es una mujer muy buena”. Y así siguió parloteando, contó pequeños chistes, me clavó las costillas y se rio continuamente. Cuántas veces durante la semana siguiente deseé que alguien hubiera estado conmigo para disfrutarlo. Era perfectamente delicioso, siempre riéndose; Soltaba innumerables chistes y contaba historias interminables, y las contaba una y otra vez con las mismas frases deliciosamente pintorescas. Su recuerdo favorito es el del día en que el Príncipe de Gales fue a San Pablo para dar las gracias después de recuperarse de una enfermedad. Aparentemente, a los alumnos del Colegio Católico Romano de Mill Hill se les permitió un día festivo, se los llevó a la ciudad para ver el espectáculo y se les dio una buena cena después. Pero esta no era exactamente la opinión del padre al respecto; nunca parecía cansarse de contar esta historia, y siempre me la contaba con mucho detalle, como si no pudiera esperarse que yo supiera nada sobre el asunto, y siempre la precedía con “La reina Victoria es una mujer muy buena”. “Bueno, le diré a su primogénito cómo lo llaman, Príncipe de Gales, está muy enfermo; la Reina piensa que va a morir, todos dicen que va a morir; pero la Reina Victoria, ella es una mujer muy buena, da mucho dinero, y dice que todos deben rezar mucho; y todos oran mucho, todos; y el Príncipe de Gales se recuperó: ¿un milagro sabe Usted? porque todos oran mucho. La reina Victoria, ella una muy buena mujer, ella dice ahora hagamos una gran fiesta; y la Reina Victoria y el Príncipe de Gales y toda la gente, ¡oh mucha gente! van todos a San Pablo, la gran Catedral en Londres, a decir oraciones. Y de la Reina dice que todos han orado mucho, muy fuerte: ahora que todos tengan una buena cena, todos, católicos, judíos, turcos, todos; ¡ay! qué buena cena tuvimos. Siempre fue amable, y aprendí que era constante en sus deberes y al servicio de todos; y los indios le tenían mucho aprecio y respeto, aunque le tenían por cosa entera fuera de su comprensión. Cuando se reía y contaba sus chistes y los clavo y los indios le tenían mucho aprecio y respeto, aunque le tenían por cosa entera fuera de su comprensión. Cuando se reía y contaba sus chistes y los clavó en las costillas se erguían con asombro solemne y boquiabierto. “¡Ah!” se volvió hacia mí un día de un grupo que había venido a él por un negocio, “los indios son muy buena gente, y es una cosa muy buena ser párroco. Cada hombre indio que se casa, ¡oh, muy joven! Esos dos dólares; Dan cada mujer india que consigue un bebé, quiere que lo bautice, ese dólar. ¡Oh, qué bueno es ser párroco! Dan y hago café en la finca; Indio muy bueno, todos vienen y ayudan. Dan tengo mucho ganado: cuando la vaca irrumpe en la plantación india, el indio hace muchos gritos, golpea muy fuerte a la vaca, dice que pagas dinero por la milpa; pero cuando la vaca del Padre come milpa, indio dice, es la vaca del Padre, la saca muy tranquila. ¡Oh, es algo muy bueno ser párroco! Y luego rugió de risa ante su propia sabiduría mundana.

Le pregunté al Padre sobre su carrera anterior y supe que había dejado Holanda cuando era joven para tomar un puesto como maestro en una universidad, creo que en San Salvador. Poco después de su llegada estalló una revolución, y durante la anarquía que siguió no hubo dinero para pagar a los maestros, la universidad dejó de existir y se encontró sin un centavo y en la indigencia. Entonces alguien le sugirió que tomara órdenes, lo cual se hizo sin pérdida de tiempo y aparentemente sin mucha dificultad; desde entonces había encontrado “una cosa muy buena para ser párroco”. Reconoció que no había escrito a casa durante años; y me temo que mis esfuerzos por persuadirlo de que escribiera y recuperara el contacto con sus amigos fueron en vano, porque cuando pregunté por él dos años después, El Convento era un edificio de paredes gruesas y habitaciones grandes, en un estado bastante ruinoso, y contenía pocos muebles. Dos o tres sirvientas vivían en un edificio anexo en la parte de atrás y cocinaban la comida del padre para él, traían el agua y, de vez en cuando, barrían la habitación grande, que era todo el servicio que necesitaba. Habiendo oído algo de las costumbres de los padres nativos, me aventuré a preguntarle a uno de mis hombres si mi anfitrión tenía alguna “compañera” unida a él: dijo, “No, ninguna”; y añadió, con deliciosa sencillez:

“¡Y, ya ves, eso es tan extraño, ya que un padre a menudo tiene tres o cuatro”!

Cornelio y el Padre, como única “gente de razón” del lugar, generalmente pasaban las tardes juntos. Le pregunté al Padre si tenían algún libro para leer, y me dijo que no tenía, pero agregó, con algo de orgullo, que Cornelio poseía una ‘Historia del Mundo’, en dos tomos, y que la habían leído muchas veces. Mi oferta de ver si podía darle algunos libros no pareció despertar mucho interés; aparentemente nunca había leído una novela, y apenas parecía saber lo que significaba. Sin embargo, rebusqué en mis cajas y encontré un ejemplar de ‘El niño de la bola’ y ‘Pepita Jimenes’, y se los entregué; me dio las gracias con desgana y los dejó a un lado. Esa noche le dije buenas noches a mi anfitrión temprano, ya que tenía algo que escribir, y más tarde pasé una hora o dos estrellas fugaces con un sextante y determinando nuestra posición. Era más de la una cuando estaba listo para acostarme y para mi sorpresa vi una luz debajo de la puerta del padre y escuché el sonido de una voz. Llamé, y al no escuchar respuesta, empujé la gran puerta de madera, que se abrió. Los débiles rayos de luz de una pequeña lámpara de aceite se perdían en la penumbra de los rincones más alejados de la gran habitación desnuda; pero pude distinguir a Cornelio sentado en el banco contra la pared con los codos apoyados sobre la mesa pesada y gastada, la cabeza apoyada en las manos, absorto, mientras el padre, una vela en una mano y un libro en la otra— se paseaba de un lado a otro frente a la mesa, leyendo en voz alta las páginas de ‘Pepita Jimenes’. “¡Cállate!” exclamó, sosteniéndome el libro y sin detenerse en su caminar, “simplemente lo va a hacer”; y me senté tranquilamente en el banco mientras él leía página tras página de esa historia deliciosamente contada. Luego me arrastré silenciosamente a la cama —mi partida no fue vista por ellos, tan absortos estaban ambos en la historia— y me quedé dormido con el murmullo distante de la voz del Padre.

CAJABÓN

Alfred Percival Maudslay

Para el 18 de febrero se terminó el trabajo de trazar la travesía de Lanquín a Cajabón (Cahabón) y, después de un trabajo casi interminable, se contrataron los cargadores para el viaje por la selva y se arreglaron sus cargas; así, despidiéndonos del Padre y de Cornelio, con muchos apretones de manos y mutuas expresiones de buena voluntad, emprendimos nuestro camino. Mi partida estaba formada por Gorgonio, Carlos, José Domingo López y unos veinte indios cargadores. Habíamos quedado en llevar con nosotros un caballo y tres mulas, aunque hacía muchos años que nadie intentaba llevar animales por el camino que nos proponíamos seguir, pero sabíamos lo necesarios que nos serían cuando pasara el denso bosque y deberíamos emerger en las tierras de sabana del Petén. Hasta que saliéramos del bosque no encontraríamos maíz ni pastos, y por desgracia ni el caballo ni las mulas estaban acostumbrados a alimentarse de las hojas del árbol de Ramón, que es el alimento que se suele dar a los animales empleados en las jornadas por la selva. Ramón no es un forraje que los caballos o las mulas tomen con facilidad, y en algunos casos sólo después de días de inanición lo comerán; pero una vez que se han alimentado de Ramón parece gustarles tanto como cualquier otro alimento, y los mantiene en excelentes condiciones. Estos árboles rara vez son muy numerosos, y cuando hay mucho tráfico a lo largo de un sendero forestal son tan pero una vez que se han alimentado de Ramón parece gustarles tanto como cualquier otro alimento, y los mantiene en excelentes condiciones, son tan despojados sistemáticamente de sus ramas por los arrieros que a menudo es difícil encontrar un árbol intacto dentro de una milla de la pista.

Los primeros días de nuestro viaje son más placenteros para pensar que para pasar. Veinte cargueros indios sobrecargados de mala gana en un bosque húmedo y plagado de mosquitos pondrían a prueba el temperamento de un ángel. Se entretuvieron e inventaron todo tipo de excusas para detenerse y reajustar sus mochilas, y tuvimos que estar muy atentos para ver que ninguno de ellos se fuera a sus milpas y nos escapara por completo. Las cargas que les había dado para llevar no eran demasiado pesadas e incluían alimentos suficientes para una quincena; además, se habían hecho arreglos para que más provisiones nos alcanzaran en el camino. Sin embargo, los hombres no habían quedado satisfechos, y cada uno había creído necesario traer consigo un peso extra de treinta o cuarenta libras de alimentos por su propia cuenta. Como regla general, es sin duda el mejor plan dejar que los indios se atiendan a sí mismos, pero siempre existe el peligro de que al cabo de unos días te digan que se ha acabado toda la comida y propongan un alto mientras envían a sus casas o buscan provisiones; y como el tiempo no tiene importancia para ellos, las demoras pueden ser interminables. Por otro lado, si te comprometes a atenderlos, nunca acabarán de creer que tienes la intención de seguir haciéndolo, y considerarán tu suministro de alimentos como algo para darse un festín de inmediato, y la capacidad del estómago de un indio para contener totoposte (pastel de maíz reseco) es una maravilla para cualquier hombre blanco.

Hace algunos años, al iniciar un viaje de diez días por la selva desde Cobán hasta el lago de Petén, llevé conmigo una gran cantidad de totoposte, para no comerlo en el camino, ya que cada hombre llevaba su propia comida para el viaje, sino que me permitiera, cuando llegara al lago, continuar de inmediato hacia las ruinas de Tikál. Las cargas se dispusieron con sumo cuidado y partí con la confianza de que nadie estaba sobrecargado; pero nunca en toda mi experiencia hubo más gruñidos y gemidos. Empecé a pensar que de alguna manera inexplicable debíamos haber cometido un error en los pesos, y me sentí obligado a tomar algunos arrieros más en el camino para aliviar a mis hombres de parte de sus cargas; sin embargo, los gemidos y las murmuraciones no cesaron. Después de una larga y fatigosa marcha llegamos al pueblo de Sacluc, y nos dispusimos a reorganizar nuestros cargamentos para el viaje a Tikál. Sólo entonces me enteré de que el totoposte había sido sacado a escondidas de los fardos y comido durante nuestra marcha, y que los fardos abultados bajo los cuales gemían los mozos estaban hechos a medias de palos y hojas muertas, tan hábilmente si se hubiera hecho el cambio, hasta Gorgonio había sido engañado, y no había manera de evitar una demora de tres o cuatro días mientras se horneaba una nueva y mucho más cara provisión de totoposte.

No iba a dejarme engañar por el mismo truco en este viaje, y me aseguré de que las reservas de totoposte no fueran manipuladas; pero no cabía duda de que los mozos realmente se habían sobrecargado con la comida extra que habían decidido llevar consigo, y el resultado fue que al principio sólo íbamos a gatas, y la mayor parte de cada día la pasábamos descansando y comiendo. Un mozo en particular, llamado Domingo, me horrorizó absolutamente con su apetito prodigioso. Lo había traído conmigo de Cobán, porque dijo que sabía de unos ídolos de piedra en una cueva cerca del camino que habíamos de seguir. Su relato del descubrimiento fue que, algunos años antes, mientras viajaba por el bosque de San Luis a Cajabón (Cahabón), disparó e hirió a uno de una manada de cerdos salvajes que había cruzado el camino frente a él, y que después de seguir al animal herido a través de la maleza durante media hora o más, había perdido todo rastro de él, pero se encontró frente a una cueva en la que había algunos grandes ídolos tallados en piedra. Contó la historia de una manera que impresionó a uno con su veracidad, y no pude evitar creer que lo que él llamaba una cueva era la ruina de un templo, y que valdría la pena tener una buena búsqueda. Domingo era más inteligente que los otros mozos y hablaba español con fluidez. Había traído a un hermano menor con él, aparentemente para ayudar a satisfacer su apetito voraz, ya que, en nuestro camino desde Cobán, este hermano siempre desaparecía por los caminos secundarios, solo para regresar una hora más tarde cargado de comida. Como entonces viajábamos muy despacio y en campo abierto, les dejé hacer lo que quisieran, habíamos subido a una altura de más de dos mil pies al cruzar las colinas al norte de Cajabón (Cahabón), y al tercer día comenzamos a descender nuevamente, y cruzamos las cabeceras del río Sarstoon (Sarstún) , aquí un arroyo que casi se podía saltar. Probablemente fluye durante unas treinta millas hacia el noreste y, haciendo una breve curva hacia el sur, llega a las cataratas de Gracias a Dios, desde donde fluye unas veinticinco millas en dirección este hacia el mar, y forma la frontera entre Guatemala y la colonia de Honduras Británica. Seguimos el curso del arroyo durante algunas horas, cruzándolo y volviéndolo a cruzar varias veces, y luego volvimos a girar sobre las colinas de piedra caliza, cuya superficie rugosa solo puedo comparar con la de una gigantesca esponja de baño fósil con innumerables hoyos, bordes afilados y puntos salientes. Con frecuencia teníamos que usar el lomo de nuestras hachas para romper las puntas y los bordes de la roca antes de que nuestros animales pudieran pasar, y pasamos muchas horas cortando los grandes nudos de raíces y lianas que formaban un peligroso enredo a través del camino estrecho; incluso los indios de paso firme tenían muchas dificultades para abrirse camino, y cómo el caballo y las mulas escaparon de un accidente durante la primera parte de nuestro viaje siempre ha sido un misterio para mí.